Quando ero bambino, a casa mia, "girava" una zia che si chiamava Mery.

Esatto, con la "e".

Era una amica di gioventù di mia mamma, cresciuta come lei poco più che adolescente, sotto i bombardamenti di Torino, durante la Seconda Guerra Mondiale.

"Girava": nel senso che normalmente zia Mery (che non era sorella né di mio padre né di mia madre, ma la chiamavamo così perché era da sempre una "di famiglia", ed era anche madrina di una delle mie sorelle) arrivava a casa nostra in autunno, se ne stava a casa con noi giorno e notte tutto l'inverno, per "scomparire" in primavera. Quando andava - così ci diceva - "a farsi un giro".

Immagino che a mia madre venne un colpo il primo anno (e forse anche il secondo) quando "dal giro" non la vide più tornare. Poi smise di preoccuparsi, perché sapeva che la sua partenza, in fondo, era l'annuncio dell'arrivo della primavera, periodo che lei passava fino alla fine dell'estate in un appartamento della riviera ligure.

Effettivamente un po' burbera lo era; ma d'altronde la vita c'aveva messo il suo.

Era nata in America, zia Mery, ed era tornata in Italia quando aveva poco poco più di due anni. E fu qui che il suo nome originario - "Mary" - venne storpiato e trascritto dall'anagrafe di Cornuda, il paese dei suoi genitori in provincia di Treviso, con la "e", così come loro evidentemente lo avevano pronunciato.

La sua famiglia era emigrata agli inizi del '900 da lì, come milioni di veneti che se ne andarono perché da quelle parti, a quel tempo, si moriva davvero di fame.

Ormai anziana, non si ricordava granché della sua infanzia, né sapeva bene come mai e perché i suoi genitori erano capitati proprio lì, a Thurber, in Texas, dove lei, appunto, nacque nel 1912. Nel 1994, il mio secondo viaggio negli Usa, fra le varie tappe avrebbe compreso anche il Texas. Non potevo, dunque, non farle una sorpresa: dovevo assolutamente mandarle una cartolina e fotografare la città dov'era nata e della quale lei non aveva ovviamente ricordo.

Volevo, dovevo, assolutamente passare da lì! E allora, in fase di elaborazione del piano di viaggio, cercai di capire con esattezza dove Thurber fosse, e se (e quanto) fosse lontana da Dallas, dove sarei passato.

La ricerca nel dettagliatissimo atlante stradale Road Atlas che mi ero portato dagli Usa al termine del mio primo viaggio di due anni prima, non aveva portato a nulla: di Thurber, nella cartina del Texas, non v'era traccia.

Decisi allora di chiedere aiuto all'ambasciata americana a Roma, e un impiegato, ascoltata la storia della mia "zia d'America", mi mandò con una lettera dalla responsabile della biblioteca, che si spaccò in quattro per cercare e capire dove di preciso fosse Thurber, in Texas.

Che, davvero, "non si trovava".

Si appassionò alla storia di zia Mery, la bibliotecaria, un'anziana americana innamorata pazza di Roma e dell'Italia. Si appassionò così tanto da dedicare alla ricerca un'intero pomeriggio: l'ultima chance - non c'era ancora internet - la tirò fuori da un contenitore di cartone grigio, dal quale venne fuori un vecchio atlante scolastico d'inizio Novecento.

Dove (ma solo lì) Thurber magicamente "comparve".

Thurber risultava essere lungo quella che oggi è l'Interstate 20, autostrada che nasce al confine con il Messico e che si spinge per 636 miglia (1023 km) ad est, dov'è il confine con la Louisiana, e poi ancora per altri 1453 chilometri...

Tutta soddisfatta lei mi fece un paio di fotocopie della vecchia carta geografica e io partii per il mio nuovo viaggio americano.

Della Thurber di allora, dell'inizio del secolo scorso, oggi vi posso far vedere solo vecchie, anzi, ormai quasi antiche, foto in bianco e nero un po' sgranate.

Mostrano ciminiere fumanti di fabbriche al lavoro...

un albergo con il classico Saloon...

gruppi di lavoratori immortalati "in posa": quasi tutti minatori, nella maggior parte italiani e polacchi... | (Thanks texasalmanac.com)

Quando, fin da bambino, le chiesi qualcosa della sua vita e di quel suo nome americano, zia Mery mi confessò che sapeva solo che suo padre e sua madre andarono in America in cerca di fortuna, arrivando (non sapeva come) fino a lì, a Thurber, appunto, in Texas.

Erano i primi anni del secolo scorso e lei non era ancora nata. Suo padre, con molta probabilità, andò lì per lavorare nelle miniere di carbone della "Texas & Pacific Coal Company", il cui proprietario era un ricco uomo d'affari di New York, mr. H.K. Thurber, al quale venne con devozione dedicata la città.

Fondata nel 1888, a Thurber e dintorni arrivarono ad esserci ben 15 miniere, e questo ne favorì il suo sviluppo. Presto Thurber divenne così addirittura la più importante città del Texas di allora: aveva infatti svariate centinaia di case, un "general store", una decina di piccoli drugstore, e poi vari negozi, uffici, banche, scuole, chiese.

Era una vera e propria città multietnica, Thurber: in quegli anni in città erano presenti 18 gruppi etnici differenti, il prete della locale chiesa cattolica officiava la messa in sei lingue e qui nacquero le prime organizzazioni sindacali del sud-est degli Stati Uniti con rappresentanti inglesi e italiani, che nel 1903 organizzarono il primo sciopero locale per l'aumento salariale. Thurber fu la prima città del Texas ad essere completamente elettrificata e con le case dotate di acqua corrente, e in quegli anni era addirittura la seconda città americana per la presenza di teatri: ce n'era anche uno da 650 posti, e tutte le grandi compagnie teatrali e d'opera dell'epoca che attraversavano da est a ovest gli Stati Uniti, non mancavano mai la tappa al Thurber Opera House, soprattutto perché i nostri operai emigranti, grandi amanti dell'opera (anche perché gli attori recitavano a memoria i libretti in italiano) ne garantivano il "tutto esaurito" per settimane. |

Secondo quel che si ricordava la mia vecchia zia Mery, suo padre lasciò l'America verso la fine del 1913: a lei risultava che il padre disse di dover tornare in Italia per farsi curare i reumatismi con "i fanghi" ad Abano Terme.

Beh, quando io raggiunsi Thurber, Texas, scoprii che con molta probabilità le cose non andarono affatto così.

Fotocopia di quel vecchio atlante alla mano, da Dallas arrivammo sulla splendida Interstate 20 che tagliava terra e cielo con tranquillità e sicurezza.

E sulla Interstate 20 ecco, ad un certo punto, il cartello stradale che annunciava l'uscita per Thurber.

E fu lì che mi resi conto perché Thurber non compariva nell'atlante stradale.

E fu lì che mi resi conto perché Thurber non compariva nell'atlante stradale.

Semplicemente perché non esisteva più.

Thurber era diventata una "ghost town", una delle tante "città fantasma" degli Stati Uniti.

Della cittadina che nei primi anni del '900 arrivò ad avere oltre 10mila abitanti, non c'era infatti praticamente traccia.

O meglio: di lei rimaneva soltanto un ristorante con una vecchia ciminiera accanto.

Thurber, Texas - il paese dov'era nata mia zia Mery - era tutta nella foto qui sopra, che feci allora.

La storia della città la lessi sui muri del ristorante, raccontata da vecchie fotografie, copie di giornali dell'epoca, lettere di discendenti di suoi abitanti. Alla cassa, la copia del giornale di Thurber che viene stampato una volta all'anno.

(Thanks blog.bestoftexas.com)

E' dalle sue pagine che ho saputo, ho capito, perché molto probabilmente il padre di mia zia Mery lasciò Thurber per tornare in Italia. E perché del paese non rimaneva più nulla.

Le avvisaglie della terribile crisi che portò alla morte di Thurber si avvertirono alla fine del 1911, quando vennero registrati i primi segnali di esaurimento delle miniere, che fino ad allora avevano prodotto più di 14milioni di tonnellate di carbone, arricchendo a dismisura mr. Thurber e soci. Fu in quel momento che la città iniziò a svuotarsi, con la "Texas & Pacific Coal Company" che iniziò a vendere tutto.

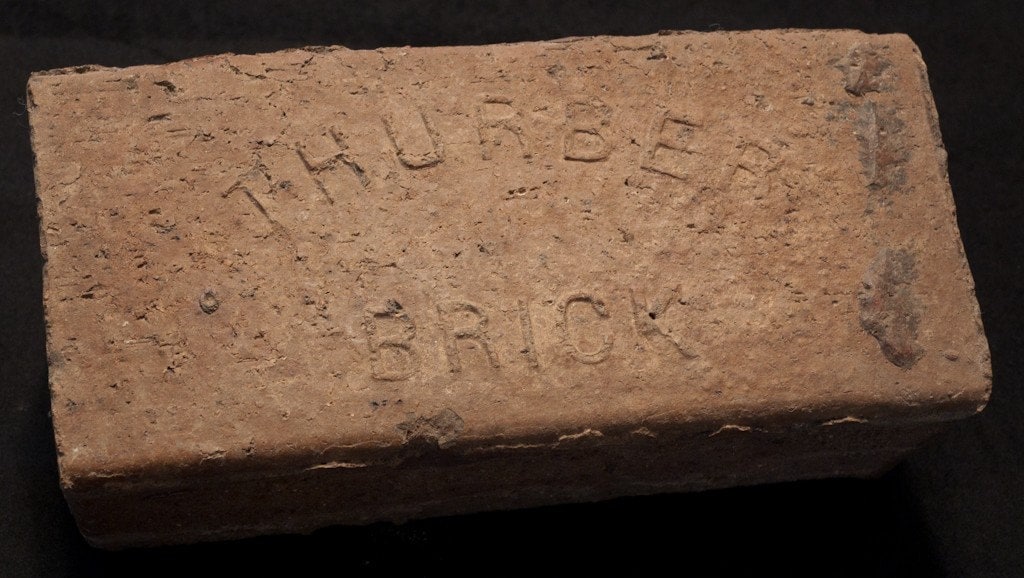

Tutto, ma proprio tutto: anche i singoli mattoni delle case che via via venivano demolite e che erano di proprietà della Company; mattoni che vennero scalpellati e tolti uno per uno dai muri e riutilizzati per la costruzione di molti edifici di Dallas o per pavimentare la vecchia stazione del bestiame di Forth Worth, che vedete qui sotto...

o, ancora, per il pavimento di Market sq. a Huston, Texas.

o, ancora, per il pavimento di Market sq. a Huston, Texas.

|

| (Thanks Angela Orlando) |

I "Thurber brick", i mattoni di Thurber, sono perfino in vendita ancor'oggi: pezzi della vita di mia zia Mery si possono comprare su internet a 15 dollari e 75, poco più di 12 €uro e 50.

Non ci impiegò molto, Thurber, a svuotarsi, a morire: senza lavoro, i suoi abitanti la lasciarono in fretta per cercare fortuna altrove, in quell'America che era pur sempre "l'America".

Quasi tutti, tranne il padre di zia Mery che, forse soffocato dalla nostalgia, volle provare a tornare in Italia per vedere come andavano le cose "a casa".

Partì da Thurber, verso la fine del 1913 e non ho idea come arrivò fino a New York, facendo quelle 1653 miglia, 2659 chilometri.

Non so con precisione nemmeno quanto impiegò poi per arrivare in nave dal porto di New York a quello di Genova, e poi da qui a Cornuda, in provincia di Treviso, che vuol dire altri 289 chilometri.

So però che non appena arrivò a casa, forse non fece nemmeno in tempo a salutare i parenti che si trovò arruolato e spedito al fronte, visto che l'Italia stava per entrare in guerra contro l'Austria.

Non so nemmeno quanto impiegò la sua lettera ad arrivare dalle trincee del Piave fino a Thurber, Texas, Stati Uniti d'America: lettera dove avvisava la moglie che sì, era arrivato e che stava bene, ma che nel frattempo era scoppiata la Prima Guerra Mondiale.

Lettera in cui lui le scrisse "Torna a casa, torna qui, con i bambini...".

Come fece quella povera donna, a prendere zia Mery e gli altri due fratelli e farsi - da sola, con tre bambini, nel 1914 - quei 2659 chilometri fino a New York, e poi da New York a Genova e poi da Genova a Cornuda, ancora non sono in grado di raccontarvelo. Quasi (Atlantico escluso) 3000 chilometri di viaggio di terra, e all'inizio del secolo scorso.

Che vita, quella di mia zia Mary...

Una vita segnata dalle guerre: trasferitasi da Cornuda a Torino, quando conobbe mia madre alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, si fidanzò con un giovane e lo sposò proprio qualche giorno prima che lui partisse arruolato in Marina.

Zia Mery non entrò mai nei particolari, ma so che fece in tempo a passare una sola notte con il suo giovane marito. E proprio in quell'unica notte - seppe dopo qualche settimana - restò incinta.

Non lo rivide più il suo marinaio, perché dopo qualche mese la sua nave venne affondata a colpi di cannone dagli inglesi.

Ogni tanto mi trovo a pensare a come sarebbe stata diversa la vita di mia zia Mery - quella che veniva a vivere a casa nostra d'inverno e poi scompariva nel nulla all'arrivo di ogni primavera - se suo padre si fosse spostato verso la California, verso San Francisco, come fece la maggior parte degli italiani di Thurber.

Zia Mery, quando nel 1994 andai in Texas, viveva in un pensionato di Torino, perché così aveva deciso già una decina di anni prima. In quel viaggio le spedii una cartolina da ogni città americana che toccavo.

Furono più di 30 le cartoline che le arrivarono dagli States, quell'anno. E ogni volta era una festa, con le infermiere che dal corridoio le gridavano: "Signora Mery, c'è un'altra cartolina dall'America!", con gli altri pensionanti che le chiedevano "Da quale città arriva, questa volta?".

Quando la andai a trovare, erano tutte lì, alle pareti della sua stanza, le mie - anzi, "le sue"! - cartoline americane.

E al centro c'era quella di Thurber, il paese dove lei nacque, che per lei finalmente non era più soltanto un nome strano scritto sulla carta d'identità.

Un paese lontano, lontanissimo, che ormai non c'è più.

Come lei.

Alla quale, con immensa tenerezza, dedico questa storia.

E al centro c'era quella di Thurber, il paese dove lei nacque, che per lei finalmente non era più soltanto un nome strano scritto sulla carta d'identità.

Un paese lontano, lontanissimo, che ormai non c'è più.

Come lei.

Alla quale, con immensa tenerezza, dedico questa storia.

.jpg)

.jpg)